1月30日、「家庭料理技能検定3級二次試験」を校内で実施いたしました。

試験前の授業”高2ゼミ栄養と調理”1回目では、ほとんどの生徒が包丁の持ち方・使い方がわからず、

”右手の人差し指で包丁を押してもあまり進まない”

”りんごの芯を取るときの角度が難しい"

”皮を剥くときの包丁とりんごの持ち方がわからない”

と嘆きながらりんごの皮むきに挑戦していた生徒たちでしたが、

授業や放課後講習で何度も練習を行うことで、

試験本番は9割を超える合格点を取ることができていました。

1月30日、「家庭料理技能検定3級二次試験」を校内で実施いたしました。

試験前の授業”高2ゼミ栄養と調理”1回目では、ほとんどの生徒が包丁の持ち方・使い方がわからず、

”右手の人差し指で包丁を押してもあまり進まない”

”りんごの芯を取るときの角度が難しい"

”皮を剥くときの包丁とりんごの持ち方がわからない”

と嘆きながらりんごの皮むきに挑戦していた生徒たちでしたが、

授業や放課後講習で何度も練習を行うことで、

試験本番は9割を超える合格点を取ることができていました。

ごきげんよう。来年度の高校1年生を対象に、4月のオリエンテーション期間でEnglish Fairを開催することになりました。

瀧野川女子学園には、9人のネイティブの先生がおり、そのうち7人の先生は特別免許状を持ち、英語コミュニケーションなどの授業を担当しています。新高校1年生も、4月から始まるネイティブの先生方の授業に備え、特別英語プログラム「English Fair」 で英語に慣れてもらいます。ネイティブの先生による授業を2日間受け、スムーズに授業に入れるようになりましょう。

2日間英語漬けと聞くと不安になると思いますが、心配しないでください!大切な英語のフレーズは覚えながらも、それを使って楽しく英語を学べるようになっています。例えば、イギリスのお菓子「ショートブレッド」を作ったり、英語でフットサルをしたりします。実際に手や身体を動かしながら英語を使ってみると、自然と英語のフレーズや単語が出てくるようになるものです。英語を使うことを恐れず、まずは先生方の英語を耳で聞き、真似して口に出してみましょう。

クッキングやフットサル以外にも、BIG GENGAなどのゲームで遊んだり、プロの写真家である先生にiPadを使って写真の撮り方を教えてもらったりと、楽しく英語が学べる2日間を用意しています!ぜひお楽しみに!

ごきげんよう。先週、図書委員会が主催した「本屋ツアー」を池袋にあるジュンク堂書店さんで行いました。

本屋ツアーでは、「こんな本が図書室にあったらいいなぁ」「みんなに読んでもらいたい」という生徒の視点から本を選び、購入します。本屋ツアーの実施はこれで3回目ですが、開催するごとに参加生徒が増え、選ぶ本のバラエティーも広がっています。

引率してくださった国語科の先生は、「文学購読」というゼミを担当して、このゼミに参加している生徒たちと熱く語っているシーンがみられました。「文学購読」のゼミで一人の生徒が紹介した本を見つけ、その本を持ちながら白熱したディスカッションをする姿は、高校のレベルを超え、まるで大学の本当のゼミのようでした。

今回生徒たちが選んだ本は全て図書室に開架されます。ぜひ楽しみにしていてください。

ごきげんよう。

ダンス部が第50回実技研究発表会(主催:東京都女子体育連盟)にて、連盟賞を受賞しました!【受賞紹介記事はこちら】

大会に向けて練習に取り組む姿や喜びの声を動画でご紹介しています。ぜひご覧ください!

ごきげんよう!

創造性と起業家精神を育む「創造性教育」は、2016年から必修科目として全学年で取り組んでいる本校独自設置科目で、“キャリア教育優良学校”として文部科学大臣の表彰を受けた取り組みです。

中学1年生は「理想の街を創ろう」。Dream Planet City〜未来(ハピネス)は宇宙(ここ)から〜というタイトルで、自分たちが考える理想の街を表現します。宇宙に浮かぶ理想の街を、チームで協力して完成させました。発表会では緊張しながらも大勢の前で堂々と発表し、ポスターセッションでもしっかりと質問に答えることができました。

創造性教育での活動を通して、デザイン思考はもちろん、周囲とのコミュニケーションも学んでいきます。時には衝突しながらも、みんなで一緒に取り組むことで得られる達成感は、とても大きなものです。

今回は、中学1年生の感想をご紹介します。

『創造性教育発表会』

初めての創造性でクラスメイトと協力して街のジオラマをつくりました。最初はなかなか上手くいかないことが沢山ありましたが、チームで支え、支えられながら作っていくうちに楽しくなりました。

私は社会福祉エリアの発表を担当することになりました。今までチームで試行錯誤してきた大切な作品の魅力をどうしたら伝えられるのか、沢山悩みました。発表を終えて、ちゃんと伝わって安心すると同時に、達成感も味わえて、とても有意義な経験になりました。これから発表をする機会があったら今回のことを思い出して頑張ろうと思います。

来年の創造性ではロボットを作ります。そのために、私はロボットのプログラミングを頑張りたいです。なぜかというと、中学2年生の発表を見てすごいと思ったからです。発表では失敗しても諦めずに頑張っていました。来年発表する時は、上級生の姿を見習って慌てずにやり切りたいです。

今回、ジオラマをつくって仲間と協力して達成する喜びを学びました。中学2年生のロボットつくり、中学3年生の中学課程修了研究発表から学んだことを活かし、来年はジオラマの時よりも良いものにしたいです。また、中学1年生のお手本になれるような立派な上級生になって、尊敬されたり、頼られたりするようになりたいです。

|

| Dream Planet City 段差をつけてセクションを表現することで、人目をひくデザインとなりました |

|

| ポスターセッション たくさんの質問をいただきました |

|

| ポスターセッション 海の中にある病院について説明中! |

|

| しっかり協力して、満足のいく街を創ることができました |

ごきげんよう。

本日は日本大学 歯学部 歯学科に現役合格した高校3年生のKさんに、進路選択や学校での学び、今後についてお話を聞きました!

※最新の合格速報についてはこちらをご覧ください!

✏️進路選択と受験について✏️

広報:合格おめでとうございます!合格が決まった時の気持ちを教えてもらえますか。

Kさん:医学部の推薦入試も受験したのですが、チャンスを掴むことができなかったので、一般選抜の結果がでるまで不安でした。浪人を考えた時もあったのですが、現役で入りたいという思いがあったので、合格を知ったときはすごく嬉しかったです。

広報:医歯学を目指したきっかけは何ですか?

Kさん:高校入学の頃に、医学系に行きたいなと思い始めていましたが、クラブ活動にも励んでいたので、難しいかなぁと漠然と考えていました。そんな中、病院に行った時にお医者さんが親切に診断してくださって、やっぱり医学系に進みたい!と強く思うようになりました。

✏️学校生活について✏️

広報:チアダンス部に3年間所属していたんですよね。勉強との両立はどうでしたか?

Kさん:好きな教科は授業の間に覚えられたので、テスト前の勉強もしやすかったのですが、高校2年生から内容も難しくなってきたので、普段から少しずつ取り組み、テスト前のクラブ活動がお休みの期間に集中的に取り組みました。

広報:理系を選択していたんですよね。もともと理系が好き・得意だったのでしょうか。それとも医学系を目指すために理系を選択していたのでしょうか。

Kさん:もともと医学系を目指す気持ちはまだ自分の中で20%くらいで、難しい分野だしまだ迷いがあったのですが、文系より理系科目の方が学んでいて楽しいなと思っていて、特に生物は実験など、小学生の時から好きだったので、理系を選択しました。

広報:理系の中でも、理科、数学で言ったら理科が好きなんですね。

Kさん:どちらかと言うと生物が好きですが、数学も高校入学前から好きです。

広報:本校はICTを活用した演習の多い授業が特徴ですが、学校の授業はどうでしたか?

Kさん:中学までは教科書が多くて、理系科目もワークなども重く、持ち運ぶのが大変でした。ここに入学したきっかけでもありますが、iPadを使った授業ができることは、荷物も軽くなりますし、家でも予習、復習など自習もしやすいので、高校3年間iPadをうまく活用できたと思います。

広報:中学まで黒板を使って、ノートに鉛筆で書くスタイルから、モニターやiPadなどテクノロジーをフル活用したスタイルに変わることに抵抗などはなかったですか?

Kさん:私自身、小学4年生からiPadに触れていたので、Apple製品の便利さには気付いていました。設定するまでは少し大変ですが、設定が済めばとても便利に使えるので、よかったです。

広報:iPadは授業以外にも活用していましたか?

Kさん:創造性教育の授業では、動画も撮れますし、前回どこまでやったかなども、その時の動画やページを振り返ればすぐに知ることができるので、その日の活動目標も立てやすかったです。クラブ活動では、人に見てもらったり、鏡を見て確認しても、細かいところまで自覚することは難しいですが、動画を撮っておけば自分の動きを確かめられて、それが記録にもなるので、苦手なところなども3年間で上達したのが見てわかり、すごくよかったです。

広報:クラブ活動は高3のあかつき祭のステージにも参加していましたよね。9月だと大学受験の出願の時期が始まったりして準備も忙しくなる時期ですが、続けることに迷いなどありませんでしたか?

Kさん:私が高校2年生の時に、一つ上の先輩たちが最後のあかつき祭ということで参加していて、最終日にやり遂げて泣いている姿を見て、自分たちも頑張れたし、先輩達もいい思い出ができたんだと思いました。高校3年間ずっとコロナ禍で、オンラインの時期もありましたし、大きなイベントの中で、部員の仲間とずっと頑張ってきたことを残せるのはあかつき祭だけだと思ったのと、友達にも一緒に出て欲しいと言われたのが大きかったです。

広報:高校3年間を振り返って、一番印象に残っていることは何ですか。

Kさん:3年間続けたクラブ活動です。3年間同じメンバーで、中学生、高校生関係なくみんなで一つの作品に向けてお互いに励ましあいながら練習できたのが、すごい思い出に残っていて、その思い出があったから、受験勉強も頑張れたんじゃないかなと思います。

広報:チアダンス部はコーチの先生もいますよね。専門的なことなども学べましたか?

Kさん:コーチの先生がみんなに合った練習内容を組んでくれて、たまに難しいと感じる時もあありますが、詳しく丁寧に教えていただけるので、コーチの先生が来てからできるようになった技もたくさんあって、すごいよかったです。

広報:ゼミは何を選択しましたか。

Kさん:理系は高校2年生はゼミが選択できないのですが、高校3年生では生物と化学を選択して、演習を中心に行いました。2学期に生物を選択していたのは私だけだったので、個人指導を受けることができ、自分が苦手なところや受験で出そうなところを集中的に取り組むことができたのがよかったです。

広報:よく「先生と生徒の距離が近い」「相談しやすい」という声を聞きますが、実際先生との関係性はどうでしたか。

Kさん:高校3年間担任はずっと藤江先生で、初めからフレンドリーな先生だなと思っていて、行事にも熱心で、いろんなことがやりやすかったです。3年間同じ先生ということもあって、進路についても相談しやすくて、医歯学系は受験する人も少ないけど、いろんなアドバイスをくださり、励ましもたくさんもらって、すごいよかったです。あと、クラブ顧問の椎名先生は高校2年生から英語の授業が一緒だったのですが、おもしろい先生で、逆に受験前には心が軽くなるようなことを言ってくださいました。中学までは、先生と距離が近いと感じたことはなかったけれど、高校ではなんでも相談できたり、よく話すことができたので、先生だけど親しみやすかったのがよかったです。受験の時も先生の言葉があったから、心が軽くなって、落ち着いて挑むことができました。

広報:先生との関係性は、女子校ならではっというのもあるのでしょうか。

Kさん:たぶん、そうだと思います。女子ならでは悩みや質問も、真剣に聞いてくださり、信頼がおけるなと感じました。

広報:実際に、女子校でよかったと思うエピソードはありますか。

Kさん:共学だと、文化祭や体育祭でも異性に頼ってしまうところもあって、一生懸命できなかったと思うんですけど、「絶対に賞を獲りたい!」という、みんな同じ気持ちで、お互いを高めあいながらできたのが、女子校ならではなのかな、と思いました。

広報:高校受験の時に共学もある中で、本校を選んだ理由は何ですか?

Kさん:最初は女子校に行こうとは思っていなかったのですが、学校説明会に来た時に、創造性教育の授業について聞いて、将来大人になっていく上で大切なこともいっぱいあると思うので、そういう授業もできていいなと思ったのもありますし、校内を案内してくださった一つ上の先輩の立ち居振る舞いが、女子校ならではの優美な雰囲気があって、かっこいいなと思ったことが、瀧野川を選んだきっかけです。入試の時も試験会場まで丁寧に案内してくださって、女子校ならではの雰囲気を感じました。将来社会に出ていく上で、そういう立ち居振る舞いも役に立つだろうなと思って、女性ならではの振る舞いや心遣いを学べるんじゃないかなと、そこに良さを感じました。

広報:授業で礼法・茶道・華道が必修であったと思いますが、授業を受けてみてどうでしたか?

Kさん:礼法に関しては、お辞儀の仕方や座り方、畳での作法など、日本ならではのことを学べたのがよかったですし、茶道に関しては、授業がなかったら日常の中でやることはなかったと思うので、これから社会に出て、活かせる機会もあるかもしれないので、学べてよかったです。華道に関しては、もともとやってみたいという気持ちもあったので、生け方とかいろんな技法があることを学べて、大学でも続けられたらなと思います。

広報:英語の授業はネイティブの先生のオールイングリッシュの授業もあったかと思いますが、授業を受けてみてどうでしたか?

Kさん:高校3年生の時は、日本人の先生の授業と、ネイティブの先生の授業は半分くらいの割合でした。最初、高校1年生の時は、オールイングリッシュであることに危機感を感じていましたが、分からないところがあれば、ゆっくり話してくださったり、単語がわからない時は違う言葉で言い換えてくださったりしたので、語彙力も上がりますし、挙手で早く挙げた順で指名されるので、たくさん話したいという意欲も湧きました。それと、ネイティブの先生ならではのゲームも楽しかったです。これから国際社会で海外の人と関わる機会も増えると思いますが、書くことができてもあまり意味はないことは感じて、話すことが重要であることを高校生の内に知ることができたのがよかったです。大学でもネイティブの先生を見かけたら話しかけてみたいなって思います。

広報:本校の授業を受けて、英語に自信が持てたということでしょうか。

Kさん:授業以外にも、廊下ですれ違う時にも英語で話しかけてくれるので、そういう雰囲気も好きで、日本の学校だけど、海外の学校を感じられるというのも良いなと思いました。

広報:はじめから英語が得意という人もいれば、ネイティブの先生のオールイングリッシュの授業ということに気が引けてしまう人もいるかもしれませんが、今の話を受けて、「なんだか楽しそう」「大丈夫かもしれない」と思ってもらえるんじゃないかなと思います。貴重なお話をありがとうございました。

✏️進学後について✏️

広報:大学生になったらどんなことを頑張りたいですか?

Kさん:医療系は留年も多いと聞くので、部活やサークルで息抜きしつつ、1年生の時からしっかり勉強していきたいと思っています。

🎤受験生へのメッセージ🎤

広報:最後に、受験生へメッセージをお願いします。

Kさん:瀧野川女子学園で過ごす中で、一生ものの友達との出会いがあったり、クラブ活動も賞を獲るためにお互い励まし合いながら一生懸命取り組んだり、勉強もみんな良い成績をとりたいという高い意識を持っているので、自習も集中して取り組んでいます。英語もネイティブの先生がたくさんいて、授業もすごく楽しいです。ぜひ瀧野川女子学園に来てください!

ごきげんよう。

本日は明治大学 国際日本学部 に現役合格した中高一貫6年生のTさんに、進路選択や学生生活、今後の活動についてお話を聞きました!

※最新の合格速報についてはこちらをご覧ください!

🎊合格が決まった感想🎊

広報:改めまして、合格おめでとうございます!合格が決まった今のお気持ちを教えてください。

Tさん:ありがとうございます。実を言うと過去問の点が半分くらいしか取れず、自信がなかったので合格したと聞いてびっくりしました。中高一貫6年生の1学期に英検準1級を取得していたことで、英検換算で高い点数がついたことも功を奏したと思います。

✏️進路選択と受験について✏️

広報:Tさんは総合型や学校推薦にも挑戦していましたが、一般受験への気持ちの切り替えはどのように行いましたか?

Tさん:年明けまでは中々気持ちの切り替えができませんでした。共通テスト(旧、センター試験)で、自分が使っているのと同じ参考書を明らかにやりこんでいる受験生を見て、「やらなきゃ!」とギアが入りました。その後は学校に入り浸って、毎日10時間くらい勉強していました。

広報:なるほど、共通テストで現実味が湧いたのですね!Tさんはなぜ明治大学の国際日本学部を選んだのですか?

Tさん:小学生の時、外国籍の友達がクラスに馴染めていなかったをきっかけに“多文化共生社会”に興味を持ちました。国際日本学部の山脇教授のゼミでは、多文化共生をするための学校作りの活動があり、そのゼミを受講したいなと思ってこの学部を受けました。

広報:かなり具体的な志望動機ですね。山脇ゼミのことはどのように知ったのですか?

Tさん:たまたま山脇教授の本を読んで知りました。本の中でゼミの活動についても紹介していて、興味を持ちました。

✏️学校生活について✏️

広報:Tさんはインタビュー動画の中でも「英語が好き」と言っていましたね。実際、中高一貫2年生の時に英検準2級を、中高一貫6年生の時に準1級を取得するくらい頑張って取り組んでいたようですが、英語を好きになったきっかけは何ですか?

Tさん:中高一貫1〜3年生の時の担任の先生が英語の先生でした。その先生の授業が面白くて、英語が好きなりました。その先生がいなかったら、英検も受けてなかったかと思います。

広報:好きになるきっかけをくれた、素敵な先生ですね!その後も「好き」が続いて、英語を継続して頑張れた理由はなんですか?

Tさん:英検への憧れと、ネイティブの先生と仲良くなって、気軽に話せる環境ができたことが大きかったと思います。ネイティブの先生のおかげで、リスニングやスピーキングは楽しく学ぶことができました。紙の上だけで文法や単語を勉強するより、実際に使う、積極的に話す授業になって、より楽しさを感じました。

広報:学校での勉強以外に何か取り組んでいたことはありますか?

Tさん:中高一貫5年生の秋くらいから、日本語教育ボランティアという活動に参加しています。外国人の子供や、日本語が母国語ではない子に日本語を教えるボランティアです。

広報:すごいですね!そのボランティアはどのように知ったのですか?

Tさん:北とぴあで配られていたチラシがきっかけでした。始めるのには少し勇気がいりましたが、社会人の方が多い団体なので、活動について丁寧に教えてもらうことができました。今では、日本に来たばかりで周りと話せず、打ち解けられていなかった子供達が、日本語を話せるようになったり、周りの子と楽しそうに話してたりする姿を見るとやりがいを感じます。

✏️進学後勉強したいこと✏️

広報:進学したら、どんなことを勉強したいですか?

Tさん:もちろん、山脇ゼミに入りたいです!あと、在学中はコロナで海外留学が叶わなかったので、大学に行ったら是非海外留学も経験してみたいです。現在やっているボランティアも、ゼミの活動に活かせたらなと考えています。

🎤受験生へのメッセージ🎤

広報:最後に、受験生の皆さんにメッセージをお願いします。

Tさん:受験に向けて準備のために活動するのも大事だと思うのですが、高校生活を通して、一つ一つの活動を楽しみながらやってほしいです。ボランティアも受験のためではなく、楽しみながらやった結果でした。「楽しい」をモチベーションに頑張ってほしいと思います!

ごきげんよう。

中高一貫コースで6年間本校で学んだTさんが、明治大学国際日本学部に合格しました!

Tさんは特に英語に力を入れ、中学で英検準2級、高校で英検準1級を取得し、この資格を活かして受験に挑みました。

6年間どのように過ごし、自分の進路とどのように向き合ったか、インタビューを予定しています!

インタビュー記事公開まで、ご期待ください!

※最新の合格速報についてはこちらをご覧ください!

ごきげんよう。

1/28(土)は中高一貫1〜3年生による創造性教育発表会を行いました。

創造性と起業家精神を育む「創造性教育」は、2016年から必修科目として全学年で取り組んでいる本校独自設置科目で、“キャリア教育優良学校”として文部科学大臣の表彰を受けた取り組みです。今回は3年生の部についてご紹介します。

◯中高一貫3年生◯

【中学課程修了研究発表】

中高一貫3年生は、自分が本当に面白い、すごいと思うことを先生と一緒に1年間研究し、7分間のプレゼンテーションに込めて発表します。

今回発表があった6名のうち、ここでは2つご紹介いたします。

🎤正しいとは🎤

Sさんは、自分が正しいと思うことを相手に理解してもらえなかったことや、日常生活で何が正しいのか迷うことがあったことをきっかけに、“正しさ”について調べ、発表しました。

プレゼンは、「短いスカートで出かけようとする娘と、スカートを着替えるように注意する母親、どちらが正しいと思いますか?」という質問を客席に投げかけ、今回のテーマに興味を持ってもらうところから始まりました。

Sさんが調べた結果、正しさには「自分の考える正しさ」「相手を思いやる正しさ」「基準を定められた正しさ」の3つの正しさがあります。

基本的には私たちはこの「3つの正しさ」を調和して生きていかなければならないですが、「3つの正しさ」+「相手との関係性」により、コミュニケーション上で“正しく”なる場合があります。

これは相手の性格や嫌がるポイントなどを熟知し、親交を深めた上で成立します。

相手と調和しながら生きていくことは難しく考えがちですが、無理矢理調和せず、自分の考える正しさをしっかりと相手に伝え認め合うことが大切だ、というのが今回Sさんが研究を通して導いた考えです。

🎤The生きる活力!〜推し活をする人々の心理的メリット〜🎤

Tさんは大好きだったAKB48のメンバーが引退したこととコロナ禍のダブルパンチにより意気消沈していたところ、ハロー!プロジェクトとディズニーと出会い再び元気を取り戻しました。このことをきっかけに、推し活の歴史、メリットや経済効果などについて調べました。

「推し」の歴史は、古くは1980年代の親衛隊に始まり、2000年代にモーニング娘やAKB48の登場により「推し」という言葉が使われるようになりました。

Tさんの取ったアンケートによると、推しがいる人は83%で、推し活をする人の傾向として、日常に不満がある、真面目で責任感が強い、生活環境に変化がない、などが見られました。

推しがいる人は、「毎日幸せな気持ちになる」「嫌なことがあっても推しを見たら忘れられる」という気持ちになります。一方、推しがいない人は、推しがいる人に対して「素敵なことだと思う、楽しそう」や「夢中になれることがあっていいと思う」など、比較的肯定的な感情を持っています。

また、現在はSNSなどを通してより推し活を楽しめる時代になりました。

また、推し活の市場は国内で3億円、海外で2兆円とも言われ、推し活をする人は一般より3倍も趣味にお金をかけるというデータもあることから、大きな経済効果も生んでいるといえます。

推し活により「幸せになれる」、「頑張ろうという活力を得られる」、「生きていてよかったという気持ちになる」ことから、「推し」=生きる活力 が出るというのが今回Tさんが研究を通して導いた考えです。

それぞれの発表の後には質疑応答が行われ、とても実のある発表となりました。

いかがでしたか?

中高1一貫3年生は自分の興味を持ったテーマについてアンケートやWEB、本など様々な方法で調査を行い、調査結果を資料にまとめ、プレゼンの練習をするなど、この1年間たくさん準備してきた成果を存分に発揮しました。

紹介したSさんの発表は動画で公開していますので、是非ご覧ください!

〜受験生向けイベントのご案内〜

3/11(土)に中学受験生向け学校説明会を開催予定です。

「創造性教育」の魅力を、生徒たちの発表を中心に受験生の皆さんへお伝えさせていただく説明会のほか、カフェテリアでランチ体験もできますので、是非ご参加ください。

ごきげんよう。バドミントン部です。

バドミントン部は12月から、部員で話し合った練習メニューに取り組んでいます。

バドミントンに必要な筋肉を意識した筋トレを取り入れたり、入部前のバドミントンの経験の有無で分かれて練習したり、自分たちで工夫して上達を目指しています。

今後はバドミントン部のブログを開設し、皆さんに私たちの活動をお知らせしていく予定です。

大会の結果などもご報告していきますので、今しばらくお待ちください。

ごきげんよう。

私たちは瀧野川女子学園公式YouTuber『たきtube』です!

瀧野川女子学園に関する様々な事柄を楽しくあなたにお届けするために動画作成を行なっています。

チャンネル登録はこちら。

今回は、そるてぃが10月に奄美大島冒険旅行に行ってきた様子を

Vlog(Video Blog)として動画にしてみました。ぜひご覧ください!

これからもどんどん動画を投稿していきたいと考えているので、よろしくお願いします。

それでは、ごきげんよう〜!

ごきげんよう。

1/28(土)は中高一貫1〜3年生による創造性教育発表会を行いました。

創造性と起業家精神を育む「創造性教育」は、2016年から必修科目として全学年で取り組んでいる本校独自設置科目で、“キャリア教育優良学校”として文部科学大臣の表彰を受けた取り組みです。

本日は1・2年生の部についてご紹介します。

◯中高一貫1年生◯

【理想の街を創ろう】Dream Planet City〜未来は宇宙から(ハピネスはここから)〜

中高一貫1年生は、身近な街を題材に「だれか」にとって理想の街を創り出します。

この1年、生徒たちはデザイン思考を学びながら、チームでのブレインストーミングやフィールドワーク、ユーザーインタビューを通して様々な視点から理想の街を探究してきました。

理想の街は最終的にジオラマとして形にします。今年の理想の街であるDream Planet Cityは、こちら!

街に入れたい建物をみんなで話し合った結果、街は「商業」「娯楽」「生活」「癒し」の4つのエリアに分けて作ることにしました。

それぞれのエリアには、便利さや楽しさをを追求したたくさんの工夫がありました。

例えば、商業エリアでは中心のタワーに星のイルミネーションを飾り、華やかにしました。飽きないようにエリア内には沢山のお店を設置し、タワーの中もショッピングができます。お店同士は、虹の橋で行き来することができるようになっており、草むらではピクニックができまます。

娯楽エリアにはトロッコで回れる動物園を創りました。陸の生き物だけでなく、海の生き物もいます。トロッコを降りると生き物たちと直に触れ合うことができ、ワクワク感満載です。

「幸せを願う気持ち」を、このDream Planet Cityにたくさん詰め込みました!

◯中高一貫2年生◯

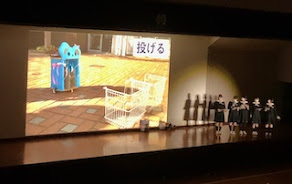

【大道芸ロボットを創ろう】ゴミを片そうお掃除ロボット!ライキー・ライマー!

中高一貫2年生は、仲間と自由に発想して、大道芸ロボットを創ります。

今年はゴミを片すロボット“ライキー”と、ゴミ箱に似たロボット“ライマー”を創りました。

ライキー ライマー

ライキーは一貫2年生の名前の頭文字をとって名付けました。見た目の可愛さと、ボールを飛ばせることがこだわりです。

ライマー(Mülleimer)はドイツ語で“ゴミ箱”を意味します。みんなから愛されるよう、表情を豊かにしたのがこだわりです。

ライキーのゴミをどのように飛ばすか、配線がたくさんある中、どうやってデザインを可愛く仕上げるか。ライマーはゴミをどのように落とすか、サーボモータの動きをどうするか、様々な点に苦労しながら創りました。

生徒たちもロボット達も緊張しながらも舞台上で実演し、1年間の成果を披露しました。

◯ポスターセッション◯

発表後はポスターセッションを行いました。このポスターセッションでは、ご来場いただいた保護者の皆様が直接生徒達の作品を間近で見たり、生徒達に直接質問をすることができます。生徒達は自分たちの取り組みについて直接対面で伝えることができます。

保護者の皆様は生徒達の創った街とロボットに大きな関心を示し、たくさん質問をしていました。生徒達も、創るにあたって苦労した点、楽しかった点をいきいきと語っていました。